Der Growatt Noah 2000 gehört aufgrund seines außergewöhnlichen Preis-Leistungsverhältnis zu den gefragtesten Balkonkraftwerk Speichern auf dem Markt. Durch seine hohe Beliebtheit ist er sogar regelmäßig in ganz Deutschland ausverkauft. Wir konnten nun endlich ein Exemplar ergattern und zeigen Ihnen in diesem Testbericht, ob der Speicher mit den teureren Alternativen von Anker, Zendure oder Maxxicharge mithalten kann.

Zudem haben wir auch die Kapazität und den Wirkungsgrad (bei 150 und 800 Watt) gemessen, um den Speicher mit anderen Modellen objektiv vergleichen zu können.

Test-Fazit zum Growatt Noah 2000 Speicher

Der Growatt Noah 2000 liefert im Test genau das, was man sich von einem DC-Speicher für Balkonkraftwerke wünscht – mit durchdachtem Konzept, ordentlich Power und einem attraktiven Preis. Besonders die beiden separaten MPPT-Eingänge machen ihn flexibel: Bis zu 1800 Watt PV-Leistung lassen sich pro Noah Einheit sauber aufteilen, etwa auf Ost- und Westmodule.

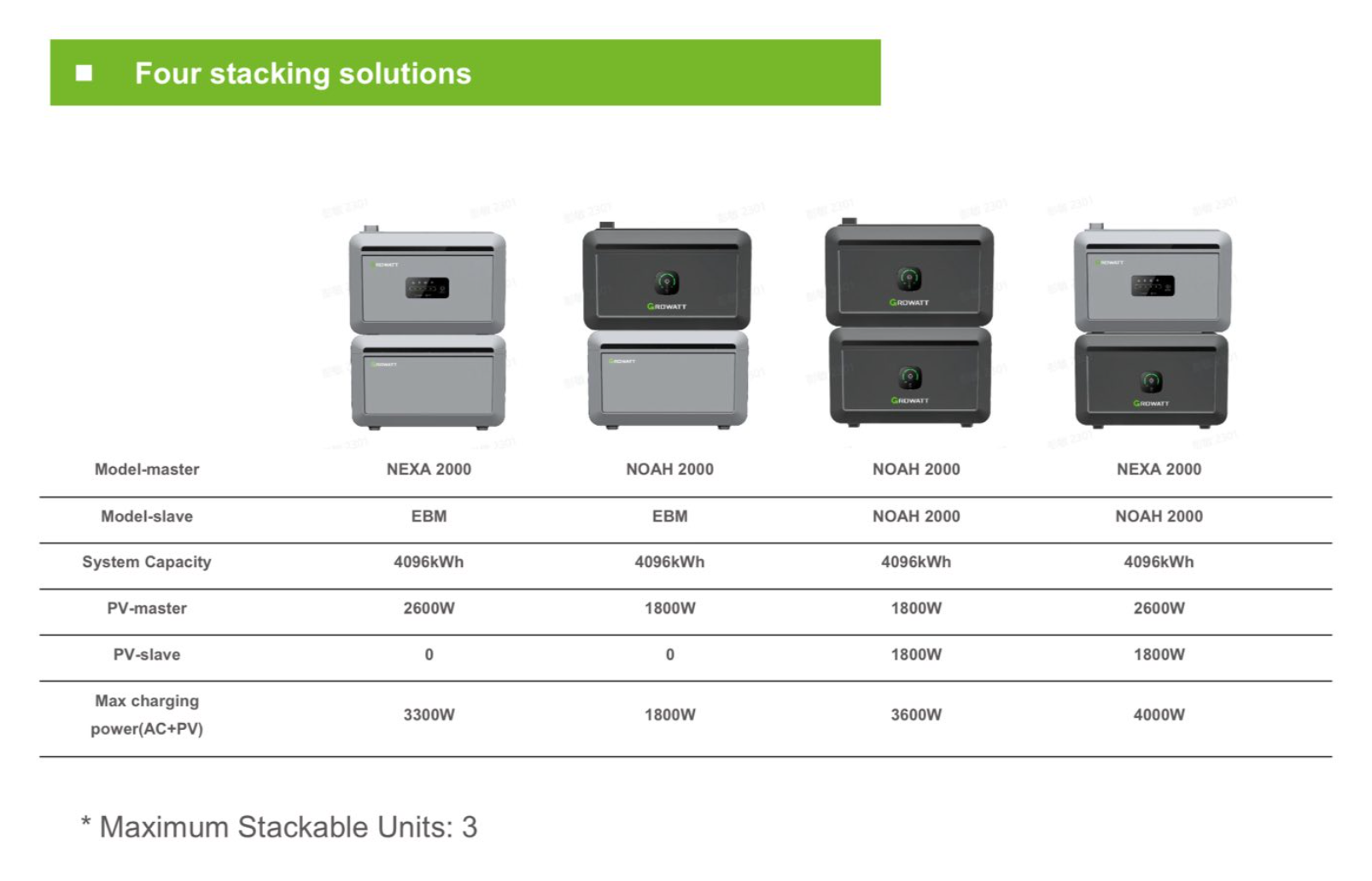

Wer mehr speichern möchte, kann den Speicher modular erweitern. Bis zu vier Einheiten lassen sich stapeln, was eine Gesamtkapazität von 8 kWh ermöglicht. Die Erweiterung klappt mechanisch wie elektrisch problemlos, auch wenn sich die Module beim Laden und Entladen gelegentlich leicht asynchron verhalten. Im Alltag fällt das aber kaum ins Gewicht

In Kombination mit dem hauseigenen Growatt NEO 800 Wechselrichter lief das System absolut stabil. Die Leistung wurde sauber geregelt, der Speicher reagierte nachvollziehbar – genau so, wie man sich das in der Praxis wünscht. Mit Fremdwechselrichtern wie Hoymiles oder APsystems funktionierte es ebenfalls, allerdings nicht immer fehlerfrei: Teilweise kam es zu Fehlermeldungen, langsamen Leistungsregulierungen oder Drosselungen bei höheren Strömen.

Mit der App waren wir nicht ganz so zufrieden. Die Grundfunktionen – wie das Setzen von Ladegrenzen, Betriebsmodi oder Zeitfenstern – sind alle vorhanden und funktionierten zuverlässig. Auch historische Ertragsdaten lassen sich abrufen. Die Benutzerführung ist allerdings nicht sonderlich intuitiv, manche Menüpunkte sind unnötig tief verschachtelt. Noch problematischer: die WLAN-Stabilität. Vor allem in Mesh-Netzen kam es im Test regelmäßig zu Verbindungsabbrüchen. Wer die App zuverlässig nutzen will, sollte ein 2,4 GHz-Netz ohne Mesh nutzen.

Beim Thema Nulleinspeisung bietet Growatt eine Anbindung für den Shelly (Pro) 3EM oder den everhome EcoTracker – allerdings war die Integration in der aktuellen App-Version zum Testzeitpunkt nicht direkt möglich. Abhilfe schaffte eine ältere App-Version (APK vom März), über die der Shelly eingebunden und dem Speicher zugeordnet werden konnte. Die Regelung funktionierte im Test überraschend exakt, besonders bei gleichbleibendem Verbrauch. Hier lag der Noah teils näher an 0 Watt Netzbezug als Speicher von Anker oder Zendure. Doch bei schnellen Lastwechseln lag die Reaktionszeit bei rund 15 bis 30 Sekunden, was bei kurzen Verbrauchsspitzen zu merklichen Abweichungen führt. Der Grund: Die Kommunikation zwischen Shelly und Growatt läuft über die Cloud, hinzu kommt eine Latenz durch den externen Wechselrichter.

Im Test am Labornetzteil bestätigten sich die guten Eindrücke größtenteils. Der Speicher nahm maximal 902 Watt pro Eingang auf, geladen wurde von 5 % auf 100 % mit 1,86 kWh. Bei der Entladung auf 5 % konnten wir eine nutzbare Kapazität von 1,66 kWh nachweisen – damit ergibt sich ein Wirkungsgrad von rund 89 % (DC zu AC). Bei Entladung auf 0 % waren es sogar 1,76 kWh, also 86 % der Nennkapazität von 2048 Wh. Damit liegt der Noah leicht unter der Anker Solix 3 Pro, aber solide im Mittelfeld. Die Effizienz ist ordentlich, der Energieverlust gering.

Beim konstanten Entladen von 150 Watt fiel der Wirkungsgrad auf rund 79,5 %, was zwar wesentlich schlechter ist, aber im Vergleich mit Anker immer noch rund 8 % effizienter.

Für den Außenbetrieb ist integrierte Heizfunktion ein Pluspunkt. Sobald die Zelltemperatur unter null sinkt, wird der Akku automatisch vorgewärmt – erst danach beginnt der Ladevorgang. Im Test funktionierte das auch bei -5 °C zuverlässig. Die Heizung selbst ist unhörbar, der Energieverbrauch mit etwa 50 Wh pro Zyklus gering. Das macht den Noah 2000 ganzjahrestauglich – gerade für Balkonspeicher dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit.

Beim Preis-Leistungs-Verhältnis punktet der Noah 2000 klar. Man bezahlt aktuell rund 250 Euro pro kWh – das ist aktuell einer der günstigsten Preise auf dem Markt. Dabei liefert das System alltagstaugliche Technik, ein robustes Gehäuse (IP66) und echte Wintertauglichkeit – also deutlich mehr, als man auf den ersten Blick erwartet. Zudem ist das System kompatibel mit dem Nachfolgermodell Growatt NEXA 2000 und dessen Erweiterungsbatterien.

NOAH 2000

- 1800 Watt Eingangsleistung

- Shelly Anbindung

- Erweiterbar auf 8 kWh

- Kompatibel mit NEXA 2000

2000W Bundle Set

- Growatt Noah 2000 (2 kWh)

- 2000 Watt Peak Modulleistung

- NEO 800M-X Wechselrichter

Unterm Strich ist der Growatt Noah 2000 kein perfekter Speicher – aber dafür gut und günstig. Besonders als Teil eines Komplettsystems (z. B. mit der Solakon App) wird daraus ein durchdachtes, preislich attraktives Paket für alle, die mehr aus ihrem Eigenstrom herausholen wollen. Wer ein bisschen Geduld bei der Einrichtung mitbringt und nicht auf Millisekunden-Reaktionszeiten bei der Einspeisung angewiesen ist, bekommt hier viel Speicher fürs kleine Geld.

- 1800W Eingangsleistung pro Einheit

- Hoher DC-Wirkungsgrad

- Erweiterbar auf 8 kWh

- Dynamische Einspeisung mit Shelly

- Heizfunktion für die Batterie

- Home Assistant Anbindung

- 1,66 kWh nutzbare Kapazität (bis 5%)

- Regelmäßige Verbindungsabbrüche

- Dynamische Einspeisung verzögert

- Probleme mit Fremd-Wechselrichtern

1800W Eingangsleistung und 2 MPPT

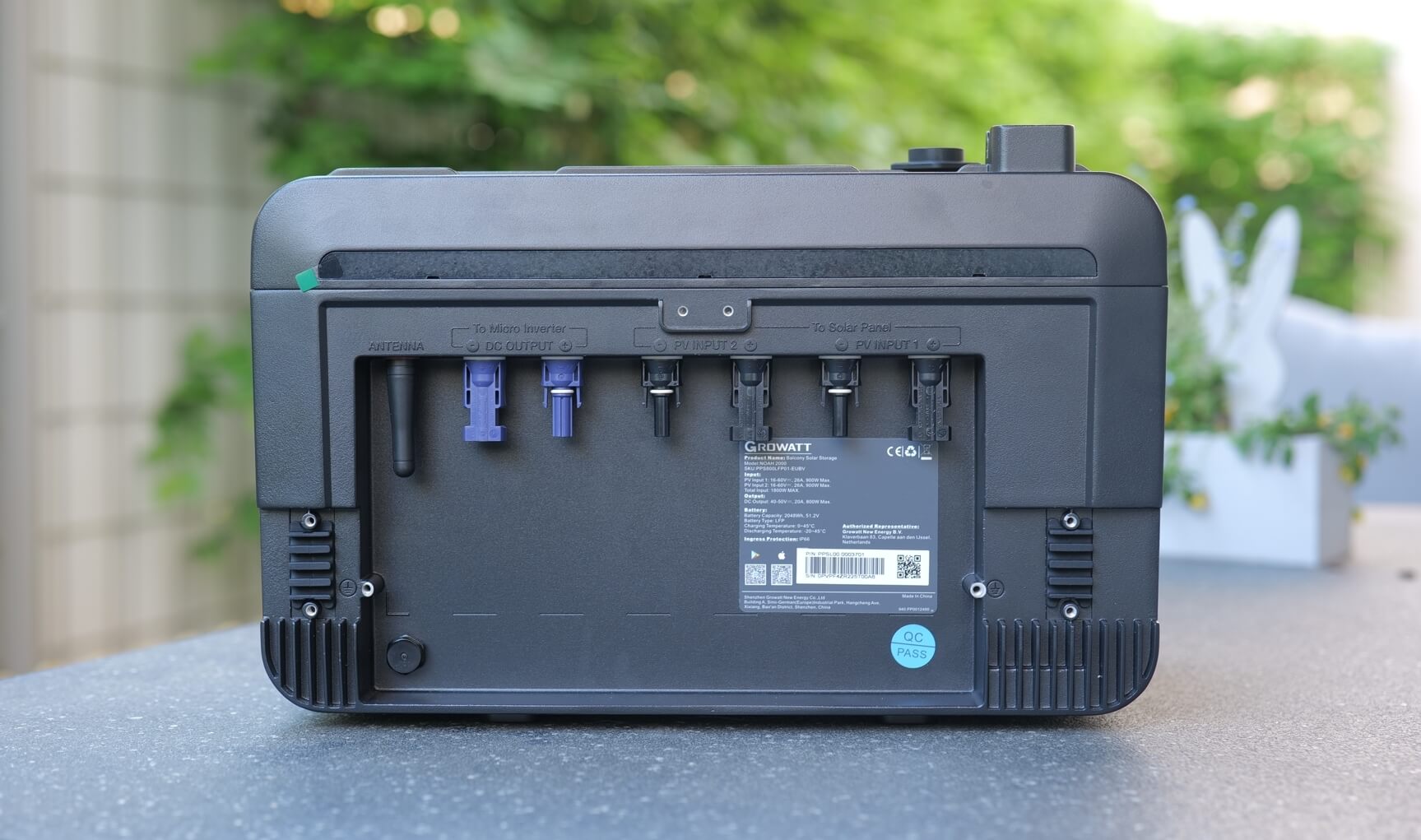

Schauen wir uns zuerst die Solareingänge an, denn hier zeigt der Growatt Noah 2000 direkt seine Stärken. Pro Speicher hat man zwei MPPT-Eingänge, die laut Hersteller jeweils 900 Watt Eingangsleistung aufnehmen können. Damit lassen sich vier Module mit bis zu 2000 Wp Leistung anschließen – wovon aber nur 1800 Watt angenommen werden. Die maximale Ladeleistung beträgt 1800 Watt und erhöht sich mit jeder Noah Einheit weiter.

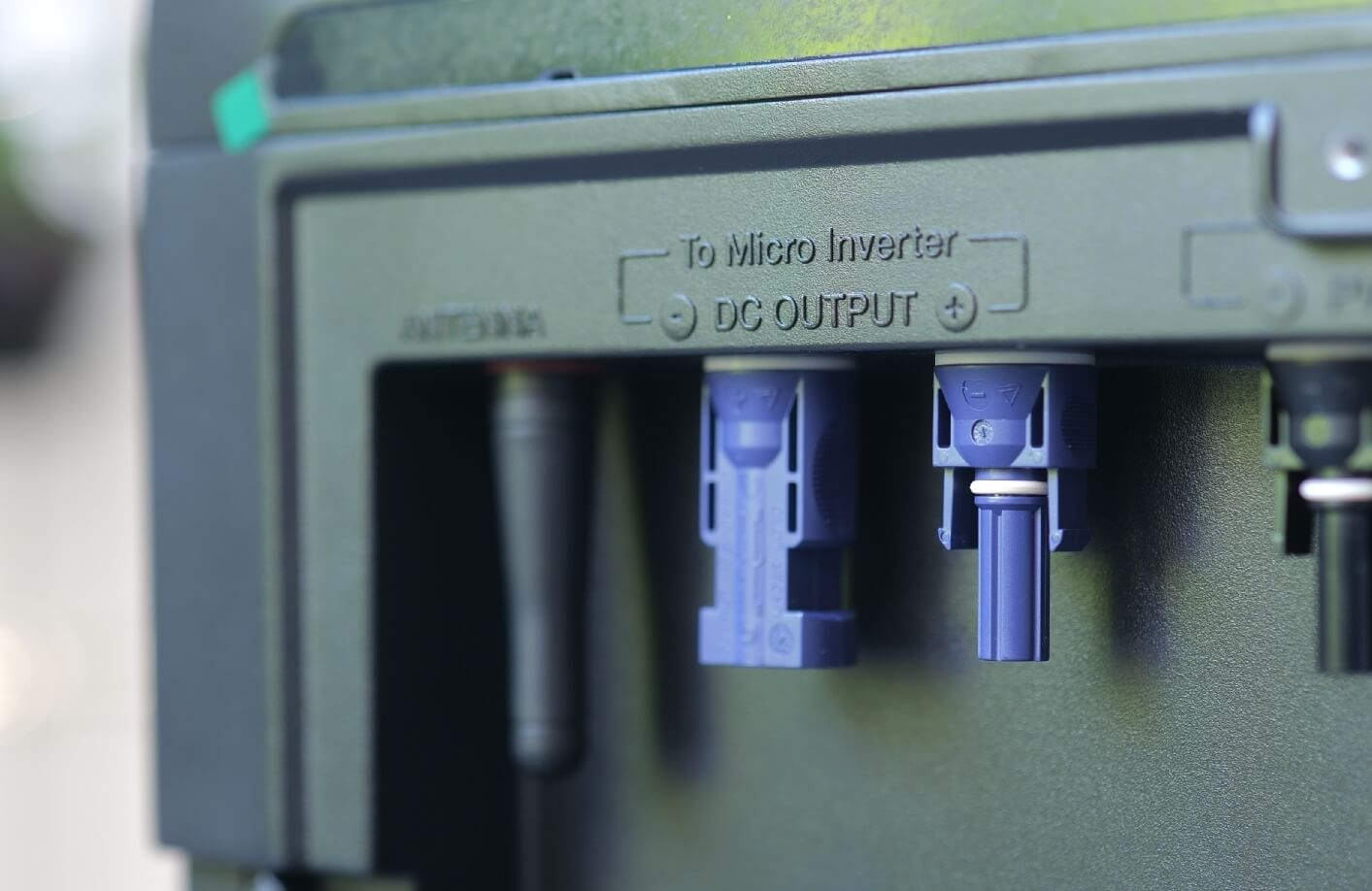

Der Anschluss der Module erfolgt über klassische MC4-Standardstecker. An jedem Eingang können jeweils zwei Solarmodule parallel verschaltet werden, wodurch man in der Praxis bequem vier Module anschließen kann. Wichtig zu wissen ist dabei: Aufgrund der maximalen Eingangsspannung von 60 Volt ist eine Reihenschaltung nicht erlaubt. Ein einzelnes 400 bis 500 Watt Modul liefert üblicherweise etwa 40 Volt, sodass zwei in Serie die zulässige Spannung überschreiten würden. Bei vier Solarmodulen ist eine Parallelschaltung also Pflicht – was beim Noah allerdings problemlos möglich ist, da je Eingang bis zu 20 Ampere Strom unterstützt werden.

Growatt legt dem Speicher spezielle Y-Parallelkabel bei, die allerdings nicht für die Module, sondern für den Anschluss an den Wechselrichter vorgesehen sind. Diese Kabel haben auf der Speicherseite spezielle blaue Stecker, die minimal vom MC4-Standard abweichen. Daher ist es wichtig, für die Verbindung vom Noah zum Mikrowechselrichter unbedingt das beiliegende Growatt-Kabel zu verwenden. Eigene MC4-Verlängerungen passen hier nicht, was wir nicht so gut finden.

Dank der zwei MPPT-Eingänge bleibt der Aufbau flexibel. Unterschiedlich ausgerichtete Module – etwa Ost-West-Anordnungen – können unabhängig voneinander betrieben werden, was den Tagesertrag deutlich steigern kann. Mit einer Gesamtmodulleistung von rund 1800 Watt bleibt das System zudem komfortabel innerhalb der gesetzlichen 2 kWp-Grenze für Balkonkraftwerke in Deutschland, was Genehmigungsfreiheit und einfache Anmeldung sichert.

Wechselrichter Kompatibilität

Der Growatt Noah 2000 ist ein klassisch DC-gekoppelter Speicher. Er speist also keinen eigenen Wechselstrom aus, sondern puffert den Solarstrom zwischendurch und gibt ihn als Gleichstrom weiter an einen Mikrowechselrichter – je nach Bedarf und Leistungsabfrage. Die AC-Einspeisung übernimmt dabei immer der Wechselrichter des Balkonkraftwerks (am Ende der Kette). Besonders gut funktioniert das Zusammenspiel mit dem hauseigenen Growatt NEO 800M-X. In Kombination mit diesem Wechselrichter liefen sowohl Ladung als auch Entladung bei uns im Test absolut stabil – die vollen 800 Watt Einspeisung wurden zuverlässig gehalten.

Da der Speicher den Strom zuerst in den Akku puffert, lässt sich tagsüber deutlich mehr Solarenergie ernten als direkt eingespeist werden darf. So kann man legal 800 Watt ins Hausnetz abgeben, während die restliche Energie einfach später genutzt wird.

Offiziell ist der Speicher auch mit anderen Herstellern wie Hoymiles, DEYE oder APsystems kompatibel. In der Praxis zeigte sich aber, dass nicht jede Kombination fehlerfrei läuft. Bei unserem Test mit einem Hoymiles HM-800 kam es ab rund 250 W Einspeiseleistung zu plötzlichen Abregelungen – der Speicher ging dabei in einen Fehlerzustand. Auch andere Nutzer berichten von ähnlichen Phänomenen, etwa bei APsystems oder Deye. Zwar haben Firmware-Updates hier schon spürbare Verbesserungen gebracht, trotzdem bleibt der Eindruck: Der Noah ist ganz klar auf den eigenen Growatt-Wechselrichter optimiert. Wer Plug & Play ohne Nachjustieren will, ist mit dem NEO 800M-X Wechselrichter am besten beraten.

Wichtig zu wissen: Der Noah 2000 ist kein bidirektionaler Speicher. Er kann nicht aus dem Hausnetz geladen werden und bietet auch keine Notstromfunktion. Eine Steckdose zur AC-Ausgabe sucht man vergeblich – das ist kein Nachteil, sondern Konzept. Der Speicher ist rein auf PV-Überschuss ausgelegt. Kein Nachladen mit Netzstrom, keine Backup-Funktion, kein All-in-One-Gerät – sondern ein schlanker, zuverlässiger Zwischenspeicher für den Tagesverlauf. Wer mehr Komfort möchte, z. B. Netzladung oder USV, muss auf den kommenden Growatt NEXA 2000 warten. Der Noah dagegen bleibt einfach – und genau das ist auch sein Vorteil.

| Marke | Modell | Kompatibel? |

|---|---|---|

| Growatt | NEO 800M-X | JA |

| Growatt | NEO 1000M-X | JA |

| Growatt | NEO 2000M-X | JA |

| Hoymiles | HMS-400-1A | JA* |

| Hoymiles | HMS-800-2T | JA |

| Hoymiles | HMS-2250-6T | JA |

| Deye | SUN1000G3-EU-230 | JA |

| Deye | SUN-M80G4-EU-Q0 | JA |

| APsystems | EZ1-M-EU (800W) | JA |

| ENVERTECH | EVT800 | JA |

| NEP | BDM-800 | JA |

| TSUN | TSOL-MS800 | JA |

*Bei der Verwendung mit dem HMS-400-1A muss der Entlade-SOC auf 30% eingestellt werden

Die Problematik mit externen Wechselrichtern

Wer einen DC-Speicher direkt an den Eingang eines Mikrowechselrichters anschließen möchte, etwa dort, wo normalerweise das Solarmodul sitzt, stößt schnell auf ein technisches Dilemma. Die Ursache liegt in der sogenannten MPPT-Steuerung (Maximum Power Point Tracking), die moderne Wechselrichter einsetzen, um den optimalen Betriebspunkt eines Solarmoduls zu finden. Diese Algorithmen tasten ständig Spannung und Strom ab, um die maximale Energieausbeute zu sichern – doch genau das wird dem Speicher zum Verhängnis.

Akkus verhalten sich elektrisch ganz anders als PV-Module. Während letztere eine typische Strom-Spannungs-Kennlinie mit definierbarem Maximalpunkt liefern, geben Speicher eher konstant Spannung ab oder begrenzen den Strom. Das kann den Wechselrichter irritieren: Er erkennt den Speicher nicht als „echte“ Stromquelle, findet keinen stabilen Arbeitspunkt – und regelt schlimmstenfalls die Leistung herunter oder schaltet ganz ab.

Erschwerend kommt hinzu, dass jeder Hersteller seine eigene MPPT-Logik verwendet. Der Markt kennt derzeit keine Norm oder einheitliche Schnittstelle, um dieses Verhalten herstellerübergreifend in den Griff zu bekommen. Deshalb funktionieren viele DC-Batterielösungen (darunter auch der Growatt Noah 2000) nur mit speziell darauf abgestimmten Systemen.

Modulare Erweiterbarkeit auf 8 kWh

Der Growatt Noah 2000 ist nicht nur kompakt, sondern auch modular aufgebaut – ein Punkt, der ihn besonders für wachsende Systeme interessant macht. Wer mit einem Speicher startet, kann bei Bedarf später einfach erweitern. Bis zu vier Einheiten lassen sich problemlos stapeln und koppeln. Damit steigt die Kapazität auf maximal 8 kWh – genug, um auch in den Abendstunden oder an bewölkten Tagen autark zu bleiben.

Die Erweiterung selbst ist unkompliziert gelöst. Die Akkumodule werden einfach aufeinander gestellt – vergleichbar mit dem Stecksystem von Anker oder Zendure. Eine zusätzliche Wandbefestigung ist laut Hersteller nicht zwingend nötig, wird aber spätestens ab dem dritten Modul aus Sicherheitsgründen empfohlen – schon allein wegen des Gewichts. Wichtig ist, dass der Wechselrichter immer am obersten Gerät angeschlossen werden muss.

Im Test funktionierte das Stapeln problemlos, allerdings fiel auf, dass die einzelnen Module nicht immer exakt gleichmäßig laden und entladen. Besonders wenn die Akkus unterschiedlich alt oder ungleich entladen sind, kann es passieren, dass ein Modul zuerst leer ist, während das andere noch Restkapazität hat. Das ist technisch kein Fehler, sondern liegt an leichten Unterschieden bei der Ladezustands-Berechnung im Batteriemanagementsystem. Wer das vermeiden möchte, sollte nach der Installation alle Akkus einmal kalibrieren, also voll- und anschließend leerfahren – danach laufen sie in der Regel wieder synchron.

Kleinere Schwächen wie diese ändern nichts am positiven Gesamteindruck. Die Erweiterung ist mechanisch sicher, technisch solide gelöst und bietet eine gute Möglichkeit, mit dem Bedarf zu wachsen – ohne gleich das komplette System tauschen zu müssen. Wer also später aufrüsten will, muss nicht neu investieren, sondern nur aufstocken.

Zu kritisieren ist nur, dass Growatt keine dedizierten Erweiterungsbatterien für den Noah 2000 auf den Markt gebracht hat. Wenn man eigene Erweiterungeinheiten lediglich auf die Batterie reduziert hätte, wären zusätzliche Kosteneinsparungen möglich gewesen. Stattdessen muss man eine weitere Basiseinheit kaufen, obwohl man die Solareingänge und Co. gar nicht benötigt.

Der Noah 2000 ist außerdem mit dem Growatt NEXA 2000 kompatibel. Hardwaretechnisch können beide Modelle aufeinander gestapelt werden und auch die App zeigt in diesem Fall beide Systeme an. Es können sowohl die Haupteinheiten, als auch die Erweiterungsbatterien miteinander gekoppelt werden.

Heizfunktion für die Akkus

Einer der Vorteile, den der Growatt Noah 2000 im Alltag fast beiläufig mitbringt, zeigt sich erst dann so richtig, wenn es draußen kalt wird. LiFePO₄-Akkus dürfen bei niedrigen Temperaturen nicht geladen werden. Unterhalb von 0 °C kann zugeführter Strom die Zellen der Batterien dauerhaft schädigen. Viele Systeme blockieren dann einfach die Ladung. Doch Growatt hat vorgesorgt und im Noah eine automatische Heizfunktion integriert.

Im Inneren des Speichers befinden sich spezielle Heizmatten, die aktiviert werden, sobald das Batteriemanagementsystem erkennt, dass die Zelltemperatur zu niedrig ist. Der Speicher verweigert dann zunächst das Laden und heizt die Zellen stattdessen gezielt auf. Erst wenn ein sicherer Temperaturbereich erreicht ist – in der Regel nach wenigen Minuten – beginnt der Ladevorgang wie gewohnt. Der Nutzer muss dabei nichts tun, die Steuerung läuft vollautomatisch. Laut Hersteller funktioniert das sogar bei einem Kaltstart bis -20 °C.

In unserem eigenen Test zeigte sich die Heizfunktion von ihrer besten Seite. An einem frostigen Novembermorgen bei rund -5 °C meldete die App klar „Heizung aktiv“. Tatsächlich dauerte es nur wenige Minuten, bis die interne Temperatur auf dem Sollwert lag und der Speicher mit dem Laden begann. Im Betrieb ist von der Heizung selbst nichts zu hören – keine Lüfter, keine Geräusche, keine störende Aktivität. Nur der kurze Hinweis in der App zeigt, dass der Speicher gerade für sich selbst sorgt.

Der Energieverbrauch für einen Heizzyklus hält sich dabei in Grenzen. Erfahrungswerte – und auch unsere Messungen – deuten auf einen Verbrauch von etwa 50 Wh pro Heizvorgang hin. Selbst bei mehreren frostigen Tagen in Folge bleibt der Einfluss auf die Gesamtbilanz minimal.

Kombiniert mit dem robusten IP66-Gehäuse, das den Speicher gegen Feuchtigkeit und Staub schützt, zeigt sich der Noah hier wirklich von seiner alltagstauglichen Seite. Dennoch sollte man den Speicher für maximale Lebensdauer und Rentabilität im Innenraum aufstellen. Starke Temperaturschwankungen können sich nämlich auch schlecht auf die Langlebigkeit auswirken.

Funktionen in der App

Die Steuerung des Growatt Noah 2000 erfolgt über die hauseigene ShinePhone App, die bereits bei anderen Growatt-Produkten im Einsatz ist. Wer den Speicher in Betrieb nimmt, findet hier auf den ersten Blick alle grundlegenden Informationen, allerdings mit leichter Verzögerung: aktuelle PV-Leistung, Batteriestand in Prozent, Lade- oder Entladeleistung, und ob gerade Energie ins Netz abgegeben oder aus dem Speicher bezogen wird. Die Anzeige ist übersichtlich und funktional – zumindest solange die Verbindung stabil bleibt. Im Test wurden häufig Einstellungen nicht übernommen, sodass man erst merhmals probieren musste, bis der Speicher das tat, was er soll.

Besonders praktisch ist die Möglichkeit, Betriebsmodi einzustellen. Im Modus „Batterie zuerst“ wird vorrangig der Akku geladen, sobald PV-Leistung vorhanden ist. Im Modus „Verbrauch zuerst“ geht der erzeugte Strom direkt an die Verbraucher im Haus, der Speicher wird erst mit dem Rest geladen. Damit lässt sich der Betrieb gut an den eigenen Tagesablauf anpassen. Wer tagsüber ohnehin kaum zuhause ist, fährt meist besser mit dem Speicherprioritäts-Modus.

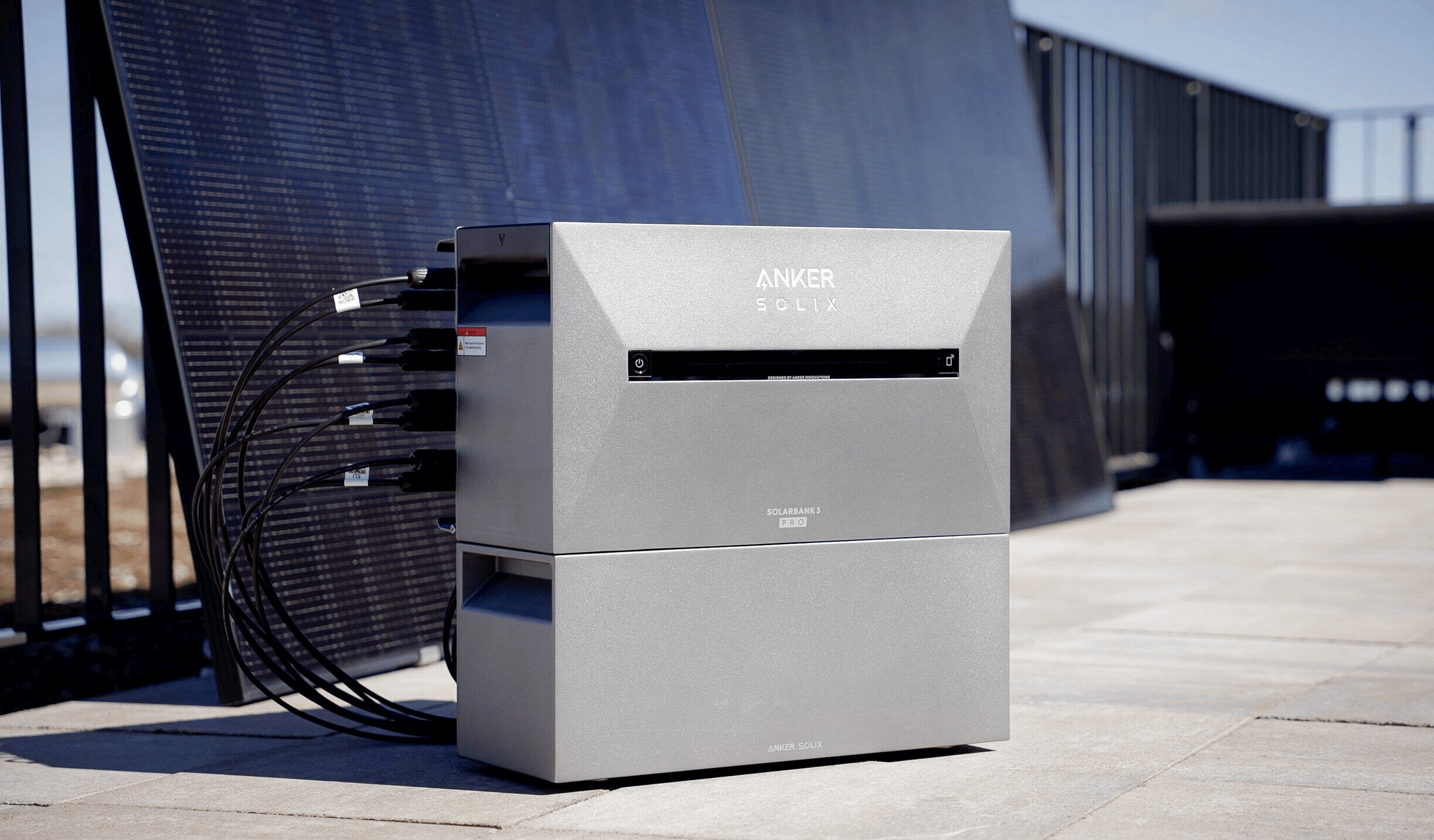

Mit den genannten Betriebsmodi geht auch die Zeitsteuerung einher, mit der sich Lade- und Entladezeiten minutengenau festlegen lassen. So kann man zB. bestimmen, dass der Speicher morgens von 6 bis 9 Uhr nicht entladen soll oder dass er abends gezielt zur Versorgung beiträgt. Das macht besonders dann Sinn, wenn kein Smart Meter (zB Shelly) für eine dynamische Einspeisesteuerung vorhanden ist. Auch bei dynamischen Stromtarifen kann es sinnvoll sein, hier ist die Anker Solix Solarbank 3 Pro mit bidirektionalem Wechselrichter womöglich die bessere Wahl.

Zusätzlich lassen sich Lade- und Entladegrenzen manuell definieren. So kann man etwa festlegen, dass die Batterie nur bis 90 % geladen oder nur bis 20 % entladen werden soll – ein sinnvoller Schutzmechanismus, um die Lebensdauer der LiFePO₄-Zellen zu verlängern. Wer möglichst viel Eigenverbrauch erzielen will, stellt die Entladegrenze auf 5 % – wer den Akku lieber schont, wählt konservativere Werte.

Die App erlaubt außerdem einen detaillierten Blick in die Verbrauchs- und Ertragsstatistik. Tages-, Wochen- und Monatsdaten können abgerufen werden, allerdings fehlt eine Exportfunktion, um diese Daten außerhalb der App weiterzuverarbeiten. Für die meisten Nutzer ist das kein Problem – wer tiefer in die Auswertung einsteigen möchte, stößt hier aber schnell an Grenzen. Eine Desktop Version fehlt ebenfalls.

Bei all diesen Möglichkeiten fällt allerdings auch auf: Die App ist funktional, aber nicht besonders benutzerfreundlich. Viele Einstellungen sind recht tief in Untermenüs versteckt, manche Bezeichnungen sind unklar oder missverständlich. Einsteiger müssen sich teilweise durchprobieren, um zu verstehen, was welche Einstellung genau bewirkt. Dazu kommt, dass die Verbindung zur Hardware nicht immer stabil ist – vor allem in Mesh-WLANs neigt die App dazu, den Kontakt zum Speicher zu verlieren. In unserem Test half meist ein separates 2,4 GHz-WLAN, um das zu vermeiden.

Stabilität und Bedienkomfort hängen also stark von der Netzwerkumgebung ab – und von der Geduld des Nutzers. Wer mit Technik vertraut ist, kommt gut zurecht. Wer einfach nur „anschließen und läuft“ erwartet, könnte sich hier und da etwas mehr Klarheit wünschen.

SOLAKON App: Die nutzerfreundlichere Lösung

Genau hier setzt die App vom Anbieter Solakon (iOS und Android) an – und macht vieles besser. Wer den Growatt Noah 2000 als Teil eines Komplettpakets direkt bei Solakon kauft, profitiert nicht nur preislich, sondern auch beim Bedienkomfort. Denn die Solakon App ist speziell auf den Betrieb von Balkonkraftwerken mit Speicher abgestimmt – und das merkt man an vielen Stellen.

Die Oberfläche ist klar strukturiert, alle wichtigen Infos wie Ladeleistung, Batteriestand, Netzfluss und PV-Ertrag sind sofort sichtbar. Auch die Einstellungen für Lade- und Entladegrenzen, Betriebsmodi oder zeitgesteuerte Entladung lassen sich mit wenigen Fingertipps ändern – deutlich schneller und intuitiver als in der originalen ShinePhone App.

Besonders praktisch: In der Solakon App lassen sich Speicher und Wechselrichter gemeinsam verwalten (speziell optimiert für Growatt Noah und NEO). Damit hat man alles in einer Oberfläche – und muss nicht zwischen mehreren Apps wechseln. Leider gibt es hier noch keine Möglichkeit zur dynamischen Einspeisung mit einem Shelly 3EM, diese Funktion könnte in Zukunft aber noch folgen. Auch bei der Verbindung gab es im Test deutlich weniger Probleme: Die App läuft stabil und aktualisiert ihre Werte in Echtzeit.

Für alle, die nicht nur möglichst viel Solarstrom selbst verbrauchen, sondern ihr System auch komfortabel und zuverlässig steuern wollen, ist das Komplettset mit der Solakon App eine klare Empfehlung. Die Kombination aus guter Hardware, intelligenter App-Steuerung und praxisnaher Bedienbarkeit macht den Noah hier zum echten Smart-Speicher.

Dynamische Einspeisung mit Shelly Pro 3EM

Wer seine PV-Energie maximal selbst nutzen und so gut wie nichts mehr ins öffentliche Netz einspeisen möchte, kommt an einer dynamischen Einspeisesteuerung kaum vorbei. Beim Growatt Noah 2000 ist das prinzipiell möglich – allerdings braucht es dafür externe Unterstützung. Denn der Speicher selbst erkennt nicht, ob gerade Strom ins Netz zurückfließt oder nicht. Genau hier kommen ein Shelly (Pro) 3EM oder everhome EcoTracker ins Spiel.

Bei diesen Geräten handelt es sich um smarte 3-Phasen-Stromzähler, der direkt im Zählerschrank installiert werden und permanent misst, wie viel Strom gerade aus dem Netz bezogen oder ins Netz eingespeist wird. Diese Werte können dann über die Cloud an die Growatt-App übertragen werden, wo der Noah seine Leistung entsprechend anpasst. Ziel ist dabei: Den Netzbezug so nahe wie möglich an 0 Watt zu halten – also eine echte Nulleinspeisung zu erreichen.

Die direkte Integration des Shelly Pro 3EM war in der aktuellen Version der Growatt-App nicht möglich. Unsere Lösung: Wir haben eine ältere APK-Version der App vom März installiert, bei der die Shelly-Integration noch funktionierte. Nach dem Login mit unseren Shelly-Zugangsdaten und der Freigabe des Geräts konnten wir den Shelly problemlos dem Noah zuordnen. Anschließend kann man bei den Betriebsmodi der “Smart Eigenverbrauchmodus” hinzu.

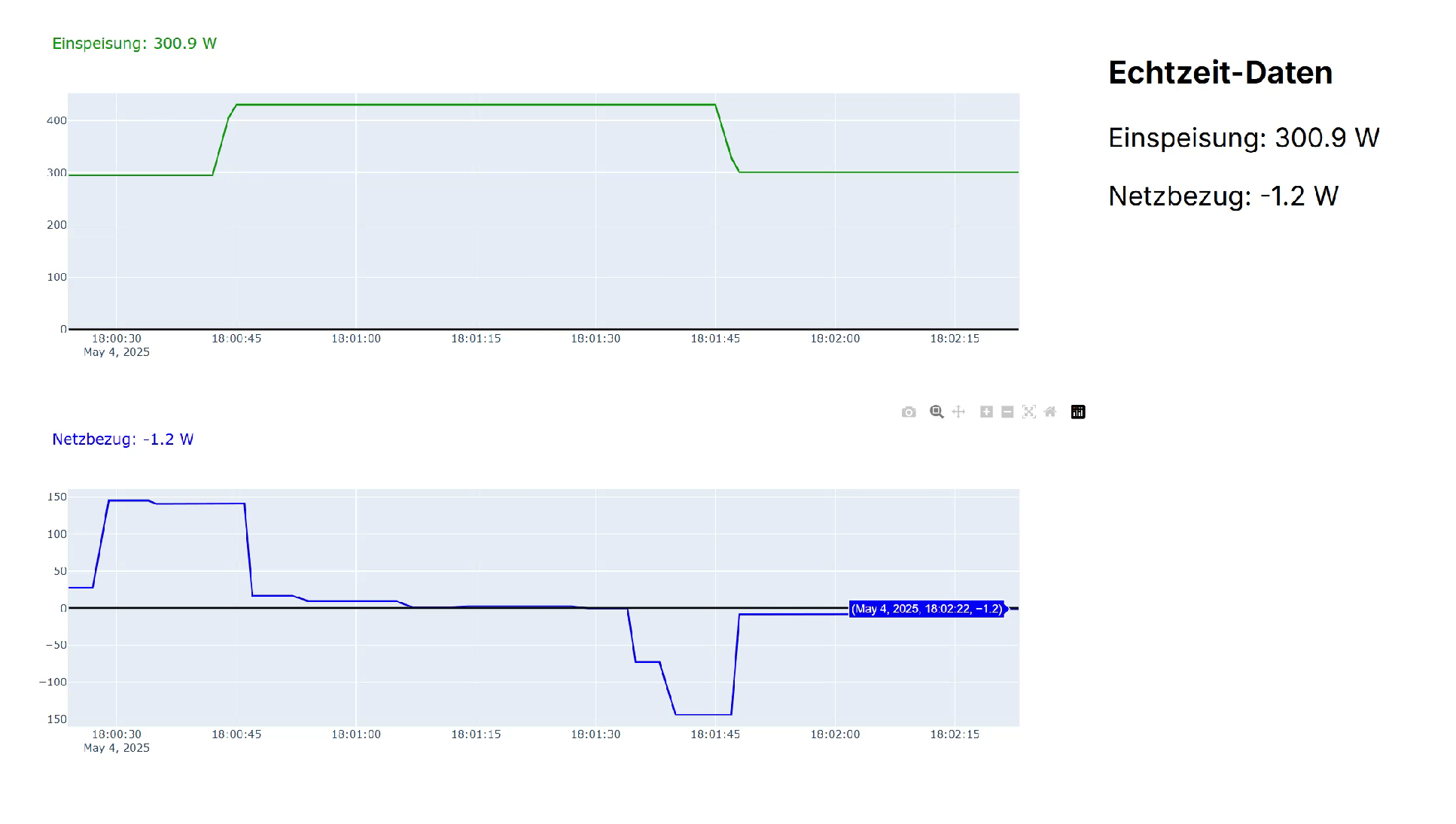

Shelly Daten ausgewertet

Um nachvollziehen zu können, wie genau der Growatt die Einspeisung regelt, haben wir uns eine Python Anwendung programmiert, die einerseits die aktuellen Netzbezugsdaten des Shelly, als auch die aktuelle Einspeiseleistung des Noah 2000 in zwei Graphen visualisiert.

Bei gleichbleibendem Verbrauch funktionierte die Einspeisesteuerung extrem präzise. Der Speicher regelte so exakt, dass wir in der App tatsächlich 0 Watt Netzbezug sahen – und das über mehrere Minuten hinweg. Selbst bei teureren Systemen wie Anker, Zendure oder Maxxisun haben wir das in dieser Genauigkeit nicht erlebt. Für statische Lasten ist das ein echtes Highlight.

Bei schnellen Laständerungen im Haushalt fiel das Ergebnis aber eher ernüchternd aus. Sobald sich der Stromverbrauch spontan änderte – etwa durch eine 30-sekündige Mikrowelle – reagierte das System mit spürbarer Verzögerung. Im Test dauerte es teilweise 15 bis 30 Sekunden, bis der Noah die Einspeiseleistung nachregelte. In der Praxis bedeutet das: Die ersten 10 bis 15 Sekunden wird zu wenig eingespeist – der Haushalt zieht Strom aus dem Netz. Kurz darauf wird überkompensiert – und es fließt Strom ins Netz zurück, der eigentlich hätte gespeichert oder verbraucht werden sollen. Gerade bei kurzen Verbrauchsspitzen geht so Energie verloren.

Die Ursache für dieses Problem ist, dass der Growatt Noah nicht lokal mit dem Shelly kommuniziert, sondern ausschließlich über die Cloud. Jede Abfrage wandert also erst zum Shelly-Server und dann wieder zurück zum Speicher. Diese Latenz ist der Grund, warum sich die Einspeiseleistung nicht schnell genug an kurzfristige Änderungen im Haushalt anpasst.

Andere Hersteller wie Anker oder Zendure arbeiten hier bereits mit lokaler Kommunikation – und sind damit deutlich schneller. Dort liegt die Verzögerung im Bereich von 2 bis 4 Sekunden, was in der Praxis den Unterschied zwischen „kaum merklich“ und „klar verspätet“ ausmacht.

Sowohl der Growatt NEO 800M-X, als auch der Hoymiles HMS-800-2T Wechselrichter funktionierten bei der dynamischen Einspeisung gleich nahezu gleich gut. Das Hoymiles Modell hat etwas unpräziser an 0 Watt Netzbezug geregelt (meist 5 bis 15 Watt Unterschied), dafür hat er aber bei starken Lastwechsel minimal schneller runtergeregelt.

Test am Labornetzteil: Was der Speicher leistet

Um den Growatt Noah 2000 nicht nur im Alltag, sondern auch unter kontrollierten Bedingungen zu prüfen, haben wir uns an einen klassischen Labortest gewagt. Getestet wurde gemeinsam mit dem Growatt NEO 800M-X, betrieben an einem professionellen 60V/20A Labornetzteil. Ziel war es, die tatsächliche Ladeaufnahme, die nutzbare Kapazität und den Wirkungsgrad des Systems möglichst präzise zu erfassen – unabhängig von den Wetterbedingungen.

Der Testaufbau war simpel, aber aufschlussreich: Ein gleichbleibender DC-Strom simulierte konstanten Solarertrag, die Entladung lief über den Wechselrichter ganz realistisch ins Hausnetz. Und genau dabei zeigte sich, wie viel Energie am Ende tatsächlich übrig bleibt

Ladeverhalten & reale Eingangsleistung

Der Speicher wurde zunächst von 5 % auf 100 % geladen, versorgt durch das Labornetzteil. Dieses war zwar theoretisch in der Lage, bis zu 60 Volt und 20 Ampere zu liefern, doch in der Praxis nahm der Speicher pro PV-Eingang maximal 902 Watt auf – ein Wert, der sich exakt mit dem Datenblatt deckt. Geladen wurde also konstant mit rund 900 Watt – genau der Leistung, die auch zwei bifaziale Solarmodule zur Mittagszeit liefern würden.

Für die Vollladung ab 5 % Entladegrenze (SoC) ermittelte unser DC-Wattmeter einen Energiebedarf von 1,86 kWh. Die Ladephase verlief dabei stabil, lediglich bei 99% regelte die Ladeleistung runter (so wie es alle gängigen Systeme zum Schutz der Akkus machen).

Entladeleistung & Wirkungsgrad

Nach dem Ladevorgang wurde der Speicher wieder auf 5 % entladen, diesmal über den angeschlossenen Growatt NEO 800M-X. Interessant: Obwohl der Speicher laut App 850 Watt bereitstellte, lag die AC-Ausgangsleistung des Wechselrichters nie über 754 Watt. Diese Differenz lässt sich mit den Umwandlungsverlusten erklären, die beim Übergang von Batterie-DC über den Wechselrichter zu 230 Volt AC entstehen.

Am Ausgang konnten wir insgesamt 1,66 kWh nutzbare Energie messen – bei einer Ladeenergie von 1,86 kWh ergibt sich daraus ein DC-zu-AC-Wirkungsgrad von 89,2 %. Das liegt im oberen Bereich für Systeme dieser Klasse und zeigt, dass Growatt bei der Effizienz exzellente Arbeit geleistet hat.

Bei 5 % Entladegrenze liegt die nutzbare Kapazität damit unter der Herstellerangabe von 2,048 kWh, was aber zu erwarten war. Zum Vergleich: Die Anker Solix Solarbank 3 Pro kam in unserem früheren Test auf 2,39 kWh nutzbare Energie bei 2,68 kWh Nennkapazität – bei einem allerdings etwas niedrigeren Wirkungsgrad von 82 %.

Zusätzlich zur Entladung mit voller Leistung haben wir den Speicher auch bei konstant 150 Watt entladen – also in einem Bereich, der dem typischen Abendverbrauch eines Haushalts entspricht. Das Ergebnis fiel deutlich schwächer aus: Am Ende konnten wir nur 1,48 kWh AC-Strom messen. Zum Laden wurden – wie zuvor – 1,86 kWh DC benötigt. Daraus ergibt sich ein Wirkungsgrad von nur noch rund 79,5 %. Im Vergleich zu Anker ist der Noah auch hier 10 % effizienter.

| Modell | Effizienz bei 800W Entladung |

Effizienz bei 150W Entladung |

|

|---|---|---|---|

| Growatt Noah 2000 | 89,2 % | 79,5 % | |

| Anker Solix Solarbank 3 Pro | 82 % | 71 % | |

| EcoFlow STREAM Ultra + AC Pro | 89,3 % | nicht gemessen | |

Der Vergleich zeigt: Je niedriger die Entladeleistung, desto schlechter der Wirkungsgrad. Das liegt vor allem an den fixen Grundverbräuchen des Systems (z. B. Eigenbedarf des BMS, Wechselrichter-Standby), die bei niedriger Last stärker ins Gewicht fallen. Im Alltag bedeutet das: Wer seinen Speicher überwiegend für kleine Dauerlasten nutzt, verschenkt im Verhältnis mehr Energie, als wenn er abends z. B. Waschmaschine oder Spülmaschine puffert.

In der Praxis ist das relevant, weil viele Nutzer genau diese niedrigen Grundlasten (Router, Fernseher, Licht) aus dem Speicher decken wollen. Der Noah kann das – aber eben nicht besonders effizient. Wer also den Akku regelmäßig über mehrere Stunden mit niedriger Leistung entlädt, muss mit leicht sinkendem Gesamtertrag rechnen. Die beste Effizienz erzielt man – wie im ersten Test – bei Entladeleistungen ab ca. 600–800 W.

Reserven & Temperaturverhalten

Um herauszufinden, ob noch mehr aus dem Speicher herauszuholen ist, haben wir ein zweites Mal entladen – diesmal mit auf 0 % gesetzter Entladegrenze (was man in der Praxis NICHT machen sollte). Das Ergebnis: 1,76 kWh wurden entnommen, also rund 100 Wh mehr als zuvor. Das zeigt, dass Growatt offenbar auch bei „0 %“ in der App noch eine kleine Reserve im Akku lässt – vermutlich zum Schutz der Zellen. Dasselbe dürfte übrigens auch für die Ladegrenze gelten, da die 100 % wahrscheinlich nicht exakt der Zellvollladung entsprechen.

Während der Entladung erwärmte sich der Akku spürbar. Nach vollständiger Entladung lag die Temperatur bei 46 °C, obwohl die Außentemperatur nur 26 °C betrug und der Speicher im Schatten stand. Das ist zwar kein kritischer Wert, zeigt aber, dass die Eigenwärmeentwicklung durchaus beachtlich ist – gerade bei höheren Lasten über längere Zeiträume.

Was die Geräuschkulisse betrifft, bleibt der Noah auch bei voller Leistung angenehm leise. Nur das leise Klicken der Relais verrät, dass hier gearbeitet wird. Für den Balkon oder den Hauswirtschaftsraum absolut alltagstauglich.

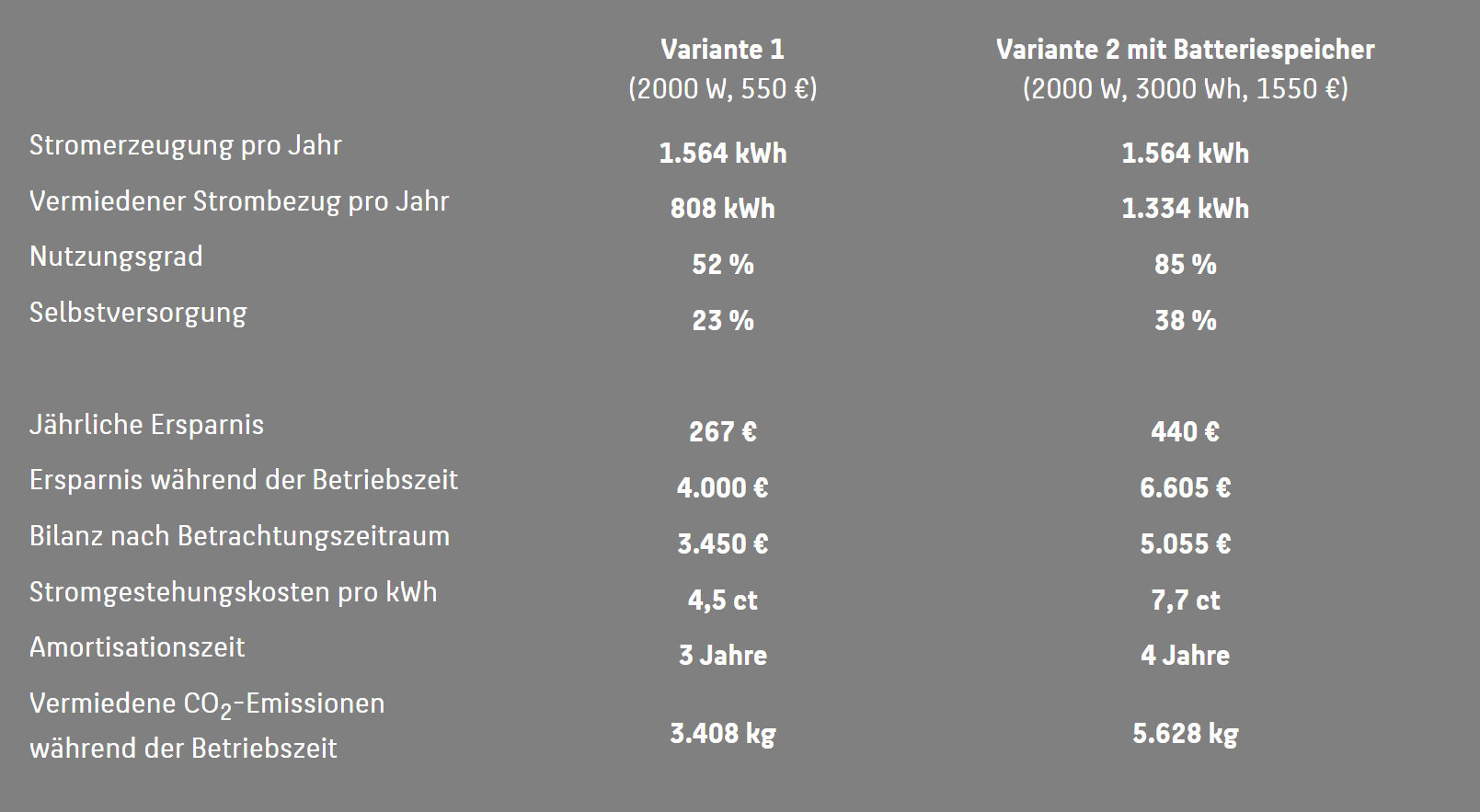

Amortisation

Ob sich ein Speicher lohnt, hängt stark vom Kauf- und Strompreis, dem eigenen Verbrauchsverhalten und der Anlagengröße ab. Wir haben die Daten in den Stecker Solar Simulator der HTW Berlin eingegeben. Für unsere Berechnungen gehen wir von Systemkosten von rund 1550 Euro aus (rund 1000 Euro für 2x Noah Speicher und 550 Euro für das Balkonkraftwerk).

Ein 2000 Watt Balkonkraftwerk ohne Speicher kann laut Stecker-Solar-Simulator im Jahr rund 1564 kWh produzieren, von denen 808 kWh direkt genutzt werden – das entspricht einem Nutzungsgrad von 52 %. Bei einem Strompreis von 33 Cent pro kWh ergibt sich eine jährliche Ersparnis von 267 Euro. In dem Fall liegt die Amortisationszeit bei etwa drei Jahren – eine sehr gute Bilanz für PV allein.

Mit Speicher – konkret: zwei Growatt Noah 2000 mit real nutzbaren ca. 3 kWh – steigt der Nutzungsgrad deutlich. Laut HTW-Auswertung lassen sich dann etwa 1334 kWh pro Jahr selbst verbrauchen, was den Nutzungsgrad auf 85 % erhöht. Somit erhält man eine jährliche Ersparnis von 440 Euro. Bei diesem System ergibt sich also eine Amortisationszeit von rund vier Jahren.

Was in der Simulation nicht berücksichtigt ist: Ein System mit Speicher kann die Modulleistung öfter voll ausschöpfen, weil überschüssiger Strom zwischengespeichert wird, anstatt einfach abgeregelt zu werden. Das könnte den Solarertrag zusätzlich erhöhen. Gleichzeitig fallen aber auch rund 20 % Umwandlungsverluste (Laden/Entladen + Wechselrichter) an – unterm Strich dürfte sich das gegenseitig weitgehend ausgleichen.

Was bleibt, ist eine solide wirtschaftliche Grundlage. Der Speicher verlängert die Amortisationszeit zwar um ein Jahr, verdoppelt aber fast den Eigenverbrauch. Und genau das ist für viele Balkon-PV-Nutzer der springende Punkt: weniger Abhängigkeit vom Netz, mehr Kontrolle über den eigenen Strom. Finanziell rechnet sich das System spätestens nach vier Jahren – und läuft danach weiter, ohne zusätzliche Investition.

| Modell | Preis pro kWh | Speicherkapazität | Preis | |

|---|---|---|---|---|

| Growatt Noah 2000 | 250€ | 2,0 kWh | 500€ | |

| Zendure SolarFlow 800 Pro | 416€ | 1,92 kWh | 799€ | |

| Anker Solix Solarbank 3 Pro | 444€ | 2,7 kWh | 1199€ | |

| EcoFlow STREAM Ultra + AC Pro | 425€ | 4,0 kWh | 1699€ | |

Preis, Verfügbarkeit & Gutschein

Der Growatt Noah 2000 ist aufgrund seiner hohen Nachfrage nicht selten ausverkauft. Aktuell geben die meisten Anbieter die Lieferzeit mit Mitte bis Ende Mai an. Der Speicher ist derzeit bei Solar Burner ab 484,79 Euro mit unserem Bestpreis Gutschein “ENERGIEMAG” erhältlich.

NOAH 2000

- 1800 Watt Eingangsleistung

- Shelly Anbindung

- Erweiterbar auf 8 kWh

- Im Test nur 1,76 kWh nutzbar

- Häufige Verbindungsprobleme

Wer jedoch gleich ein Komplettset aus Balkonkraftwerk und Speicher erwerben möchte, der erhält das Solakon onPower mit 2000 Watt Leistung, einem Growatt NEO-800M-X Wechselrichter und dem Growatt Noah 2000 bereits ab 1069,99 Euro mit unserem Exklusiv-Deal.

2000W Bundle Set

- Growatt Noah 2000 (2 kWh)

- 2000 Watt Peak Modulleistung

- NEO 800M-X Wechselrichter

Technische Daten

| Akku-Typ | LiFePO₄ (Lithium-Eisenphosphat) |

| Kapazität | 2048 Wh |

| Maximale Erweiterung | 8192 Wh (bis zu 4 Einheiten) |

| Max. Ladeleistung | 2000 W |

| Nennspannung | 51,2 V |

| Max. Ladestrom | 40 A |

| PV-Eingang (pro MPP-Tracker) | 2 × 900 W Max. |

| Max. PV-Eingangsspannung | 60 V |

| MPPT-Spannungsbereich | 16–60 V |

| MPPT-Spannungsbereich bei voller Leistung | 30–48 V |

| Max. Eingangsstrom | 26 A + 26 A |

| MPPT-Kanäle | 2 |

| Anzahl der PV-Strings pro MPPT-Kanal | 1 |

| Max. Ausgangsleistung (DC zu Mikro-Wechselrichter) | 800 W Max. |

| Ausgangsspannungsbereich | 40–50 V |

| Max. Ausgangsstrom | 20 A |

| Max. Effizienz | 98 % |

| MPPT-Wirkungsgrad | 99 % |

| Ladetemperaturbereich | 0–45 °C |

| Entladetemperaturbereich | −20–45 °C |

| Starttemperatur (mit Heizung) | bis −30 °C |

| Gewicht | ca. 23 kg |

| Abmessungen (B × T × H) | 406 × 235 × 270 mm |

| Schutzart | IP66 |

| Display | LED-Anzeige |

| App-Unterstützung | Ja |

| WLAN/Bluetooth | Ja |

| Garantie | 10 Jahre |

| Zertifizierungen | CE, RoHS, REACH, WEEE |

Vergleich zwischen Growatt Noah 2000 und Growatt Nexa 2000

| Eigenschaft | Growatt NOAH 2000 | Growatt NEXA 2000 |

|---|---|---|

| Systemtyp | DC-Zwischenspeicher (zwischen PV-Modul und Wechselrichter) | All-in-One-System mit integriertem Wechselrichter (AC-gekoppelt) |

| Batteriekapazität | 2048 Wh, erweiterbar auf 8192 Wh (4 Module) | 2048 Wh, erweiterbar auf 8192 Wh (4 Module) |

| PV-Eingangsleistung | Max. 1800 Watt (2×900 W MPPT) | Max. 2600 Watt (4 MPPTs, je 20 A) |

| Ladeleistung | Bis zu 2000 Watt | Bis zu 2000 Watt |

| Entladeleistung | Max. 800 Watt (DC-Ausgang zum Wechselrichter) | Max. 800 Watt (AC-Ausgang durch integrierten Wechselrichter) |

| Anzahl MPPT | 2 | 4 |

| Batterietyp | LiFePO₄ | LiFePO₄ |

| Lebensdauer | ≥ 6000 Ladezyklen | ≥ 6000 Ladezyklen |

| Erweiterbarkeit | Bis zu 4 Module (8 kWh) | Bis zu 4 Module (8 kWh) |

| Heizfunktion | Ja, ab -30 °C | Ja, ab -20 °C |

| Schutzklasse | IP66 | IP66 |

| Abmessungen (B×T×H) | 406 × 235 × 270 mm | 406 × 255 × 290 mm |

| Gewicht | ca. 23 kg | ca. 24 kg |

| App-Steuerung | ShinePhone (WiFi/Bluetooth) | ShinePhone (WiFi/Bluetooth) |

| Dynamische Einspeisung | Ja, mit Shelly 3EM oder everhome EcoTracker | Ja, mit Shelly 3EM oder GroPlug-X |

| Besonderheiten | Kompatibel mit Mikrowechselrichtern, integrierte Heizfunktion | Integrierter Wechselrichter, AC-Laden, Off-Grid-Betrieb, Heizfunktion |

| Garantie | 10 Jahre | 10 Jahre |

Nach weniger als einer Woche scheinen die meisten Links nicht mehr zu stimmen. Das Paket von Solakon mit dem NEO-Wechselrichter hätte mich interessiert, weil der Artikel ausdrücklich sagt, dass es mit anderen WR zu Problemen kommen kann. Folgt man dem Link, wird jedoch ein FOX-WR als Bestandteil des Paketes angegeben.

Sonst ein wirklich guter Bericht, danke.

Hallo Kai,

Leider wurde das Sortiment aufgrund von Lieferschwierigkeiten umgestellt. Wir gehen davon aus, dass sich das bald wieder ändern wird. Danke für dein Feedback!

Beste Grüße

Alexander Jakob

Ist ja gut das Sie den Growatt Noah 2000 und die zugeh. App so loben.

Leider kann ich das ganz und gar nicht bestätigen. Mir gelang noch nicht mal die Registrierung (scheiterte am Electician Code).

Ausserdem stimmen Angaben in der Inst.-Anleitung mit denen der App nicht überein.

Alle Codes muss man sich mühevoll zusammenfragen. Das ist mit chin. Support sehr schwierig.

Fazit: Die ShinePhone App ist ein einiges Desaster

Hallo,

danke für den ausführlichen Test! Haben Sie einmal gemessen, was der NEO800 aus der Batterie im standby bezieht? Ich habe beobachtet, dass mein NEO permanent mit ca 20W aus der NOAH2000 versorgt wird – und das auch, wenn die eingestellte untere Entladegrenze von 10% erreicht ist. Das zieht den Akku sukzessive leer und lässt sich nur durch manuellen Eingriff und Kappen der Verbindung zwischen NOAH und NEO verhindern. Würde mich freuen, wenn Sie das an ihrem System messen könnten.

Danke und VG

Daniel

Die Erweiterung selbst ist unkompliziert gelöst. Die Akkumodule werden einfach aufeinander gestellt – vergleichbar mit dem Stecksystem von Anker oder Zendure. Eine zusätzliche Wandbefestigung ist laut Hersteller nicht zwingend nötig, wird aber spätestens ab dem dritten Modul aus Sicherheitsgründen empfohlen – schon allein wegen des Gewichts. Wichtig ist, dass der Wechselrichter immer am obersten Gerät angeschlossen werden muss.

Warum muss der Wechselrichter am oberen Gerät angeschlossen werden?

Betreff: Erfahrungsbericht zum Growatt NOAH 2000 – Verbindungsabbrüche und unzureichender Support

Im April dieses Jahres habe ich den Energiespeicher NOAH 2000 gekauft, angeschlossen und in Betrieb genommen. Anfangs funktionierte das Gerät einwandfrei – insbesondere in der Einstellung „Smart“ – und erfüllte meine Erwartungen vollständig.

Doch bereits in der ersten Juniwoche kam es plötzlich zu Verbindungsabbrüchen, die sich nicht ohne Weiteres beheben ließen. Ich habe daraufhin stundenlang versucht, die Verbindung wiederherzustellen – ohne Erfolg. Weder der Händler noch der Hersteller Growatt reagierten zunächst auf meine Anfragen. Telefonisch ist Growatt nicht erreichbar, einzig eine Kommunikation per WhatsApp ist möglich – was in einer solchen Situation völlig unzureichend ist.

In der zweiten Juniwoche funktionierte das Gerät dann plötzlich wieder. Am 30. Juni erhielt ich schließlich eine Antwort vom Händler mit dem Hinweis, ich solle den Speicher zurücksetzen und ihn nicht mehr mit dem Shelly 3EM verbinden, da dieser offenbar die Ursache für den Ausfall sei – basierend auf Rückmeldungen anderer Kunden.

Die Reaktion von Growatt kam nach rund vier Wochen: Man empfahl mir lediglich, die Firmware des Wechselrichters über die ShinePhone-App zu aktualisieren, um mögliche Probleme zu beheben.

Am 2. Juli fiel das Gerät erneut aus. Die ShinePhone-App forderte ein Firmware-Upgrade – dieses scheiterte jedoch. Am 3. Juli reagierte Growatt erneut per E-Mail: Man bedauerte die Probleme und verwies darauf, dass das Entwicklungsteam an einer Lösung arbeite und “in wenigen Tagen” ein neues Firmware-Update bereitstellen werde.

In Summe zeigt sich:

Die Zuverlässigkeit des Growatt NOAH 2000 ist derzeit nicht gegeben.

Der Support durch Händler und Hersteller ist inakzeptabel langsam und wenig hilfreich.

Die Abhängigkeit von Drittgeräten wie dem Shelly 3EM scheint zu bekannten, aber nicht offen kommunizierten Problemen zu führen.

Die Bedienung der shinephone App ist katastrophal

Leider durchlebe ich die gleichen Probleme die Peter beschreibt …

Treffender kann man es nicht formulieren

Gibt es schon ein Update? oder muss man den Shelly aus der App entfernen?